Первая седмица Великого поста завершилась вчера праздником Торжества православия, который был посвящен памяти восстановления иконопочитания в VIII веке на VII Вселенском Соборе. Вторая седмица Великого поста началась днём памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, и закончится неделей празднования памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Севастийские мученики были воинами-христианами, отказавшимися принести жертву языческим идолам. За это их по приказу военачальника раздели и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом на берегу для отступников была приготовлена теплая баня. Всю ночь воины простояли в ледяной воде, молясь Богу. Утром один из них не выдержал и поспешил согреться в бане, но войдя в неё упал замертво.

Вскоре после этого тюремный сторож Аглаий увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглаий был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39 мученикам. Видя, что воины-христиане не замерзли, мучители молотами перебили им голени, а тела сожгли. Кости мучеников бросили в реку, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне епископу Севастийскому блаженному Петру, повелев ему похоронить их останки, что и было исполнено.

В день памяти 40 Севастийских мучеников, облегчается строгость Великого поста и совершается Литургия Преждеосвященных даров. Накануне этого праздника на Руси женщины пекли «жаворонков» — сладкие печенья в виде птиц, которые потом раздавали детям.

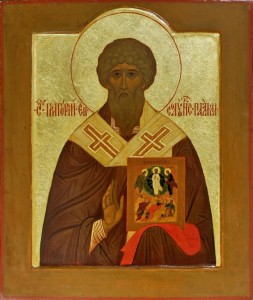

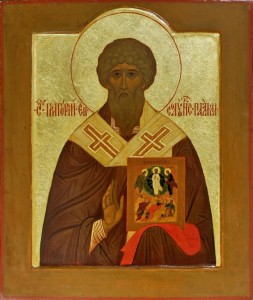

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский